菊潭文学

王沟村传来好消息

王沟村传来好消息

发布时间:2017-11-27

把荒山变身花果山,令泥路变成柏油路,让群众就业家门口......内乡县余关镇王沟村传来好消息。走进王沟村,一排排民居掩映在绿荫之中,扶贫产业园里工人忙碌,热火朝天。

村支书王献党开心地告诉记者:“十九大报告中提出,实施乡村振兴战略,乡亲们听了非常振奋,今后的发展方向更明确了。”

“王沟王沟,两冲三道岭,田地挂山腰,一年收一担。”回忆过去光景,村里的老人们深有感触,等雨耕种,靠天吃饭,直到1995年,当地人均收入还只有800元。

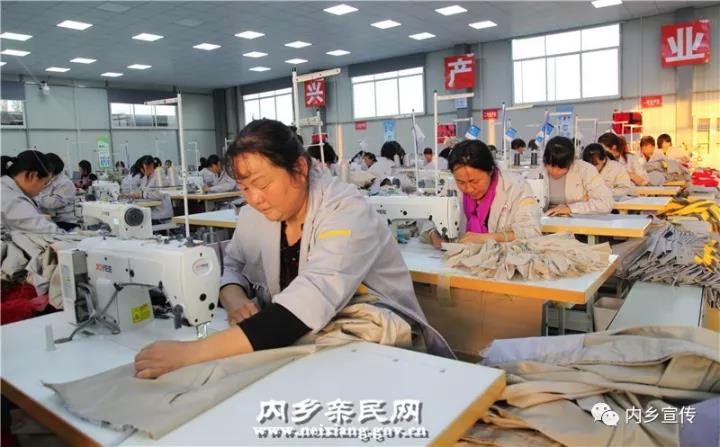

王沟怎么办?必须要转型,怎么转?王沟村结合县里产业扶贫好政策,探索“支部+”模式,“在产业上下功夫”,建立了扶贫产业园,包含种植、养殖、加工、服务和光伏发电五大产业,蔬菜种植合作社、养牛专业合作社,投入运营的有机肥厂、电子加工厂、天曼制衣……众多的合作社、企业不仅进一步壮大集体经济,也吸引了村民、特别是贫困户就近务工,增加收入,带来了致富的希望。

从打造“一村一品”到建设扶贫产业园,王沟村加快了一二三产业融合发展,让贫困户在家门口稳定增收,拔下了穷根。

“放着不管,就能每天来钱!”贫困户田小伟新家的屋顶上,太阳能面板在阳光下熠熠生辉。并网发电后,光伏电站每年能为他带来3000元的售电收益。

除除草,浇浇水……71岁的贫困户王石学正在蔬菜大棚里管护蔬菜,“活轻松,一月能赚800多元,可好哩!”

“家门口就能上班,真好!”贫困户封曼曼开心的操作缝纫机,匀实的针脚在布上密密落下。在扶贫园里的天曼制衣扶贫车间,和封曼曼一样忙碌的还有周边村子的近200名留守妇女。

“不出村也能过上好日子!在合作社里养牛,俺两口子一月能挣3800元,既照顾家里又不耽误农活儿,比在外打工强多了。”正在鸿润养牛合作社忙碌的工人谢红亮谈及现状,满脸的幸福。

今年43岁的谢红亮,2016年因病致贫,村里安排谢红亮两口子到合作社务工,不仅解决了就业问题,家庭的贫困也迎刃而解。

王献党介绍,“方法上,我们采取‘支部+企业+农户’的模式,探索企业帮扶机制,优先聘用有劳动力的贫困户务工,拓宽农户增收渠道。”

“通过一定的土地流转,农民从土地上得到了比原来传统农业更高的收入。有固定的租金,有分红,还让老百姓有了闲余劳动力,就有更多的就业机会。现在村里的富余劳动力都在园区内各个项目。”王献党说,王沟村农民的人均年纯收入达到了1.1万余元。

“想不到吧,你看村口这汪河塘,原先是全村最脏的地方,现在成了风景。”一位老人指着胜龙休闲垂钓园说道。

各式的钓鱼椅沿塘两岸排开,几十名钓鱼爱好者,过足了垂钓瘾,大赞塘水的清。

自去年返乡创业后,王胜龙的创意就激发出美丽经济,垃圾成堆的小水塘改造成景观鱼塘,边角空地也利用上,添置锻炼器材,变成健身场。下一步,还要搞休闲观光采摘园。“好生态引客来,我在家就能‘卖风景’。”王胜龙笑着说。

冬日暖阳下的小山村到处生机盎然。“当家人”王献党信心满满地:“党的乡村振兴战略,让俺们有奔头!未来的王沟村将全面建设宜居、宜业、宜游的美丽新农村,我们要促进农村一二三产业融合发展,支持和鼓励农民就业创业,拓宽增收渠道,王沟人的致富道路将越走越宽广。”

分享

分享